À prendre au sérieux: la science-fiction (1958)

La science-fiction, des élucubrations vouées à rester dans le domaine de l'imaginaire ? Pas toujours comme le notait déjà voilà cinquante ans le magazine Science et Vie dans un plaidoyer pour le genre.

En fouillant de vieux numéros de Science et Vie, je tombe sur cet article issu du numéro 494 (novembre 1958) de la célèbre revue de vulgarisation scientifique.

En introduction, l’article raconte comment les services secrets soviétiques et le FBI se sont intéressés à la nouvelle Deadline, de Cleve Cartmill, publiée dans Astounding Science Fiction en mars 1944, nouvelle qui décrivait avec une grande précision le fonctionnement et les effets d’une bombe atomique, et ce plus d’un an avant l’essai Trinity dans le Nouveau-Mexique — la première explosion nucléaire de l’histoire. Murray Leinster, qui écrivait pour la revue, a été interrogé par trois agents du FBI à ce sujet. On se souviendra que deux ans plus tard exactement, et toujours dans Astounding Science Fiction, le même Murray Leinster a inventé le principe même de l’ordinateur personnel avec la nouvelle A logic named Joe.

Isaac Asimov, Robert Heinlein, l’illustrateur Paul Orban et le directeur de publication John Campbell ont eux aussi été interrogés. Cambell est parvenu à convaincre les autorités de ne pas saisir la revue : « afin de ne pas attirer l’attention des agents ennemis ».

La suite de cet article assez long est une défense argumentée de la science-fiction, qui est qualifiée de « prodigieux bouillon de culture à idées révolutionnaires » et « d’exploration systématique du possible » dont les auteurs sont souvent « d’authentiques savants » (Isaac Asimov est cité, comme de nombreux autres auteurs, mais aussi Norbert Wiener ou Werner Von Braun, ce qui est à mon sens un peu abusif, aucun des deux n’étant célèbre pour ses (rares) pages de science-fiction).

L’article insiste à plusieurs reprises sur les problèmes spécifiques de la France en matière de réception ou de production de science-fiction : les esprits fins considèrent que le genre est infantile et l’article désigne Jules Verne comme fautif. On précise cependant que cela ne concerne que la fiction et qu’il y a « énormément de science-fiction chez Henri Poincaré ou Teilhard de Chardin ». Cet accablement vis-à-vis du rapport entre la France et la science-fiction reste un motif très courant aujourd’hui parmi les amateurs du genre, cinquante-deux ans plus tard.

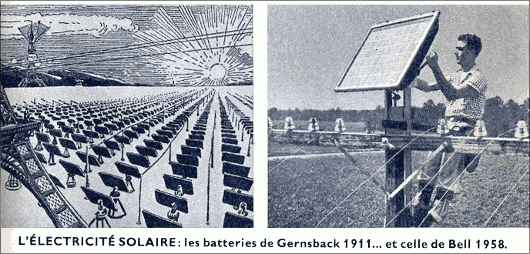

De nombreux exemples d’inventions de fiction devenues réalité sont mentionnées : l’énergie atomique dès 1909, la bombe atomique depuis 1928, etc. La palme de l’intuition prospective semble revenir au roman Ralph 124C 41+ du luxembourgo-américain Hugo Gernsback, connu pour avoir forgé le terme « science-fiction », qui prévoyait en 1911 le radar, la télévision (et son nom), le nylon, le plastique, la lumière fluorescente, le microfilm et le jukebox.

On apprend par ailleurs que les Américains se procuraient des livres de science-fiction soviétique malgré le rideau de fer et, qu’avant-guerre, l’Allemagne disposait d’un compte bancaire britannique exclusivement réservé à l’acquisition de revues et de romans de fiction spéculative anglo-saxonne.

L’article cite Theodore Sturgeon à propos de la manière dont la science-fiction est exploitée dans le « monde réel » :

« Ils nous pillent, mais seulement les armes. Quand nous leur proposons des solutions inédites à la guerre et aux calamités, ça ne les intéresse pas ».

L’auteur du papier est Aimé Michel, qui crédite Jacques Bergier pour sa documentation. Aimé Michel, décédé il y a une vingtaine d’années, était un passionné d’ufologie. Il a notamment collaboré avec la revue Planète, précisément fondée par Pierre Bergier et où les frontières entre l’imaginaire et la science étaient plus que floues.

—

Billet initialement publié sur Le dernier des blogs ; image CC Flickr x-ray delta one

Laisser un commentaire